海まちラボ 海トーク

今回はチョウチョウウオの採集ではなく……プランクトンの採集をします! 私の住む真鶴町の広報誌で『海まちラボ 海トーク』という面白そうな講座の参加募集を見つけました!

「横浜国立大学臨海環境センター」と「真鶴町立遠藤貝類博物館」が共同主催の大人向け臨海実習……ということで、さっそく応募することにしました。

真鶴町立遠藤貝類博物館では、貝類研究家の「遠藤晴雄氏」が生涯をかけて世界中から集めた貝殻コレクションを見ることができます。NHK朝ドラ「らんまん」で話題の植物学者「牧野富太郎博士」とも交友があった方だそうです。

まずは座学から

臨海実習の座学と観察は横浜国立大学の「臨海環境センター」で行われます。この講座に参加するまで、真鶴町に大学の海洋研究施設があるなんて知りませんでした。

臨海実習は『大人向け』……と書いてあったので専門的な内容で難しいのかな? と心配していましたが、私より年下の人もいて安心しました。

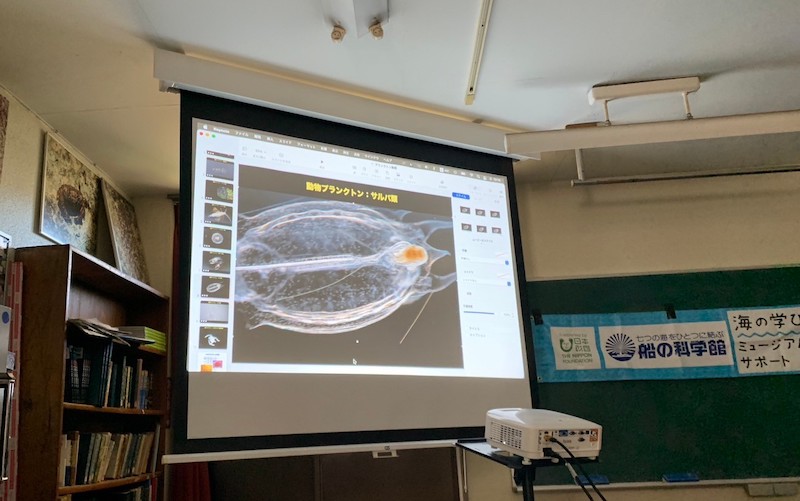

当日はまず座学からです。海洋のプランクトンの種類など、海洋調査の事前知識をプロジェクターを使ってわかりやすく教えてもらいました。プランクトンは大きくわけて2種類。

光で増殖する『植物プランクトン』と植物プランクトンを食べて成長する『動物プランクトン』がいます。豊かな海の生態系を支えているのが、これらの多種多様なプランクトンだそうです。

施設内には、真水と海水が出る蛇口がありました。これがあれば海水魚用水槽の水換えがとても楽になるので、私の家にも欲しいな……と思いました。

いよいよ実習船!!

実習船「たちばな」が停泊している「岩港」まで歩いて移動しました。船に乗る前に堤防の上から海の中を覗いていると、トゲチョウチョウウオが泳いでました。網を持ってくれば豆チョウ採集もできたかも!? と思いながら船に乗り込みました。

沖に出て水深が約100メートルある地点に到着すると、海洋調査を開始しました。ロープを括りつけた白い円盤を海中にゆっくりと沈めて、その円盤が見えなくなるまでの水位を測ります。

植物プランクトンがいればいるほど海が濁るので、白い円盤が見えなくなる水深が浅くなるそうです。この日は、水深25m位まで白い円盤が見えたので海が澄んでいると教えてくれました。

プランクトン採集

次に、大きな水筒のような機械を海中に沈めて、水温やクロロフィルの量などを計測しました。毎月同じように計測して、前年との変化を調べているそうです。その後、とてもキメの細かい網を取り付けた透明のボトルを海のなかに沈め、プランクトンを採集しました。

海から引きあげたボトルの中はプランクトンが入っているのかな……? という感じでした。そのボトルを「臨海環境センター」へ持ち帰って観察します。

中学生ぶりの顕微鏡!懐かしさを感じながら、ワクワクして覗いてみると、想像していた以上にたくさんのプランクトンが動きまわっていて驚きました。私がいつも泳いでいる海の中では、目に止まらないほど小さな生命たちが一生懸命に自分の役割を果たしているんだなぁ……と思いました。

honohono

真鶴港の目の前にあるおしゃれなフレンチ料理のお店の「honohono」でランチをしました。お店の中には大きな水槽があり、優雅に泳ぐ熱帯魚たちを見ながら美味しい料理を食べることが出来ます。

お魚料理は地魚(イサキ)でとても魅力的でしたが、今回はお肉料理を選びました。柔らかくジューシーな牛肉と濃厚な赤ワインソースが贅沢すぎました。デザートのアールグレイクレームブリュレは紅茶の香りが口の中で広がり、とろけるような味わい。

ソメワケヤッコ

「honohono」の水槽の中にいる魚は、全て真鶴の海で泳いでいた熱帯魚だそうです! 私はこの水槽の中で特にソメワケヤッコが目に付きました。黄色と青のツートンカラーがとても綺麗です。